モノ・モノ前代表の山口泰子が執筆した、初期の活動記録集

1970~80年までのグループモノ・モノの活動記録をまとめた資料集。著者はモノ・モノ前代表の山口泰子(新荘はペンネーム)。モノ・モノサロンの前身である104会議室にはじまり、百貨店での巡回展千葉工芸村計画、1100人の会など、独創的な取り組みが当事者の視点でまとめられています。工芸品の流通や地域デザインに興味のある方におすすめです。新品ですが、経年変化による変色などが一部あるため、定価の20%OFFで販売します。

プロローグ

グループモノ・モノという一団にはメンバー・リストが無い。強いて云えば、根拠地中野メゾン・リラ104号室の電話のわきに、出前のメニューと一緒に立っている電話番号簿がそれにあたるかもしれない。

マスコミに取材されると必ずきかれる。モノ・モノのメンバーは何人ですか?誰も正確には答えられない。15人も正しいし30人も正しい。60人と云ってもかまわない。見方によっては数百人と云っても間違いではない。

グループモノ・モノはいつの間にかできて10年続いた。何かというと中心になって動く常連を指してメンバーというなら、それはずっと10人ちょっとだ。それも10年前と今では半分位顔ぶれが変わっている。誰がいつ入っていつやめたという記録はない。何かやろうと寄り合った者が自然にメンバーになった。会長も会則も会費もないから、手続きの上では入会も退会もしようがない。

だから、ここでモノ・モノと呼ばれている人々は、必ずしもいつも同じ人とは限らない。

もちろんデザイナーは多いが、商社マンや編集マンや主婦もいる。共通してる点をあげれば、モノ・モノ活動専従者はいない。めいめい自分の仕事に忙しい。世のため人のためなどという気はないが、気に入ったことやるについては相当な無理をいとわない。

そしてグループモノ・モノの中心には、工業デザイナー秋岡芳夫がいる。

目次

はじめにまたは総括ー世のため人のためではなく、彼等は気に入ったことをやってきた

1 工業デザイナーが立ち止まったー一九六九年、中野区中野メゾン・リラ104号室

2 皆で集まってデザインしてみたらー会議方式によるデザインの試み

3 者・者からモノ・モノへーそれはおしゃべりに始まった

4 モノ・モノ初めて外へ出るー<くらしの提案>東京・京都 1971年

5 問屋が買わないならモノ・モノが買おうー流通問題への第一歩

6 展覧会方式による流通の試みー”素木のモノ”展 東京・名古屋・札幌・京都 1974年

7 モノ・モノの書きこと始め−1973年から75年

8 モノ好き・アイディア・そして夢、ときに流れることもあるー東北地方とモノ・モノ

9 クラフトは文化運動じゃないんだー工芸村方式で工芸の進行を

10 生活の器は本来ローカルなものであるー”木のモノ”展仙台に引越す。1975・76年

11 個人にも工業にも注文を出さないかー1100人の会と市民法人

12 椅子のアシをちょん切ろうー再び<くらしの提案>1977・78年

13 雑木こそ日本人の木ー「暮らしの中の自然」とは?

14 モノ・モノ十年、今後の課題

付記 11年目のモノ・モノのこと

あとがき

- 著者

- 新荘泰子

- 発行元

- 玉川大学出版部

- サイズ・ページ数

- 菊判・174ページ

- 発行年

- 1980年11月10日

レビュー

レビューを書く

この商品を買った人は

こんな商品も買っています

こんな商品も買っています

-

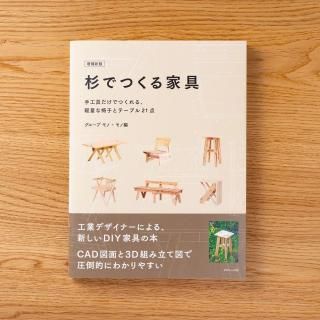

増補新版『杉でつくる家具』

増補新版『杉でつくる家具』 2,970円(税270円)1953年に発行され日曜大工の本から木製家具だけをピックアップ。現代の視点で編集したDIY書籍の最新刊。

2,970円(税270円)1953年に発行され日曜大工の本から木製家具だけをピックアップ。現代の視点で編集したDIY書籍の最新刊。 -

秋岡芳夫『新和風のすすめ』

秋岡芳夫『新和風のすすめ』 990円(税90円)秋岡芳夫が亡くなる前の1989年に書いた最後の著作を文庫本として復刊しました。

990円(税90円)秋岡芳夫が亡くなる前の1989年に書いた最後の著作を文庫本として復刊しました。 -

秋岡芳夫『増補版 割りばしから車まで』

秋岡芳夫『増補版 割りばしから車まで』 880円(税80円)1971年に秋岡芳夫が書いた出世作、『割ばしから車まで』の増補版を文庫本として復刊しました。

880円(税80円)1971年に秋岡芳夫が書いた出世作、『割ばしから車まで』の増補版を文庫本として復刊しました。