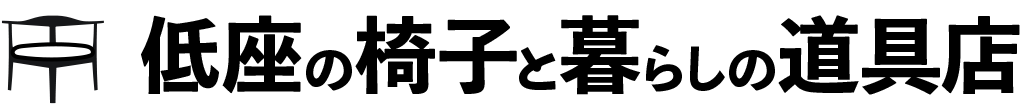

伊良原満美・中村真『ゼロからの金継ぎ入門』

金継ぎを学び始めた人が手順や内容を確認したり、作業の中で生じた疑問、忘れてしまったことの再確認など、技術を確かなものにするための座右の書としておすすめ。

入門書というよりも、振り返りに役立つ技術解説書

金継ぎは、割れたりした器を漆で貼り合わせ、最後に貼り合わせたところを金で仕上げることから、「金継ぎ」または「漆継ぎ」と呼ばれています。私は漆芸家として漆器製作を生業にしていますが、2000年頃から知人の依頼で茶道具の金継ぎ修理をはじめ、その技術を教室で教えるようになりました。

金継ぎの技術は伝統的な漆芸(蒔絵)に由来し、漆芸や漆塗りに関わる人が携わってきました。しかし、最近、壊れた愛用品を修理して長く使いたい、それも自分で修理したいと思う人が増え、金継ぎの方法についても多くの解説書が出版され、多くの教室も出現しました。かく言う私も、恩師である秋岡芳夫先生が開設したクラフトショップ(モノ・モノ)が主催する金継ぎ教室で、2024年から専任講師を務めています。

教室では生徒さんと一緒に作業を行いながら技術を学んでいただくのですが、その場では理解しても、学んだことをしっかり身につけることはなかなか難しいものです。伝統技術の習得は、手の感覚で覚えないといけないことも多く、そのためには何回も繰り返し練習することが必要になります。

しかし、手を動かす以前に材料や道具の調整法、作業の手順等を覚えることも大変で、時間が経つと、忘れてしまうことも多いものです。そんなときに振り返りができる参考書が手元にあると心強いものです。

大切なのは作り手が自分の教科書(ノート)を作ること

さて前置きが長くなりましたが、今回紹介するのは、『ゼロからの金継ぎ入門』という金継ぎの技術解説書です。この本がすぐれているところは、器の破損状況に対応した個々の技法が写真入りで、詳細に解説されており、実際に作業を行っているかのようなリアリティあふれる感覚で復習することができることです。

入門とうたっている通り、本書をはじめから通して読むと、金継ぎとはどのようなものかを理解できると思います。しかし、この本の真価は、すでに金継ぎを学び始めた人が、自分が行っている作業の様々な段階で、手順や内容を確認したり、作業の中で生じた疑問、忘れてしまったことの再確認など、技術を確かなものにすることにあります。これは著者が漆芸、それも蒔絵の専門家であることが大きな要因で、伝統的な漆芸の技法は産地や品種が違ってもほとんどが同じ内容なので、自分が習っていることと食い違いがなく、練習や復習ができるのです。

私の金継ぎ教室では、生徒自身がその日に行った作業を詳細にメモし、自分だけの教科書(ノート)を作ることが大事だと常々伝えていますが、この本の著者もそのような観点で執筆していることが感じられます。

本書では金継ぎに必要な技法・技術が、細部に至るまで多くの写真とともに、丁寧に解説されていて、金継ぎの知識を総合的に学ぶ入門書というよりもむしろ、作業のなかで感じた、疑問や確認したい事項、現在よりうまく行う方法を探したりしたいときに的確な回答を見いだせる、高度な技術解説書でもあります。そのような意味で、私はこの本を常に横において、金継ぎの座右の書にしていただきたいと思います。

金継ぎを学び始めた人が手順や内容を確認したり、作業の中で生じた疑問、忘れてしまったことの再確認など、技術を確かなものにするための座右の書としておすすめ。

購入ページはこちら評者の紹介

1951年東京都生まれ。千葉大学工学部工業意匠学科卒業。同大学大学院修了。在学中に漆芸家の音丸香氏に師事。1978~2012年まで岩手県工業技術センター勤務。在職中に「浄法寺漆器の復興」に関する論文で博士号を取得。産地振興と浄法寺生漆の活用に関する研究を長年行う。2014年町田俊一漆芸研究所を設立。日本工芸会正会員。角川学芸出版『漆工辞典』執筆メンバー。