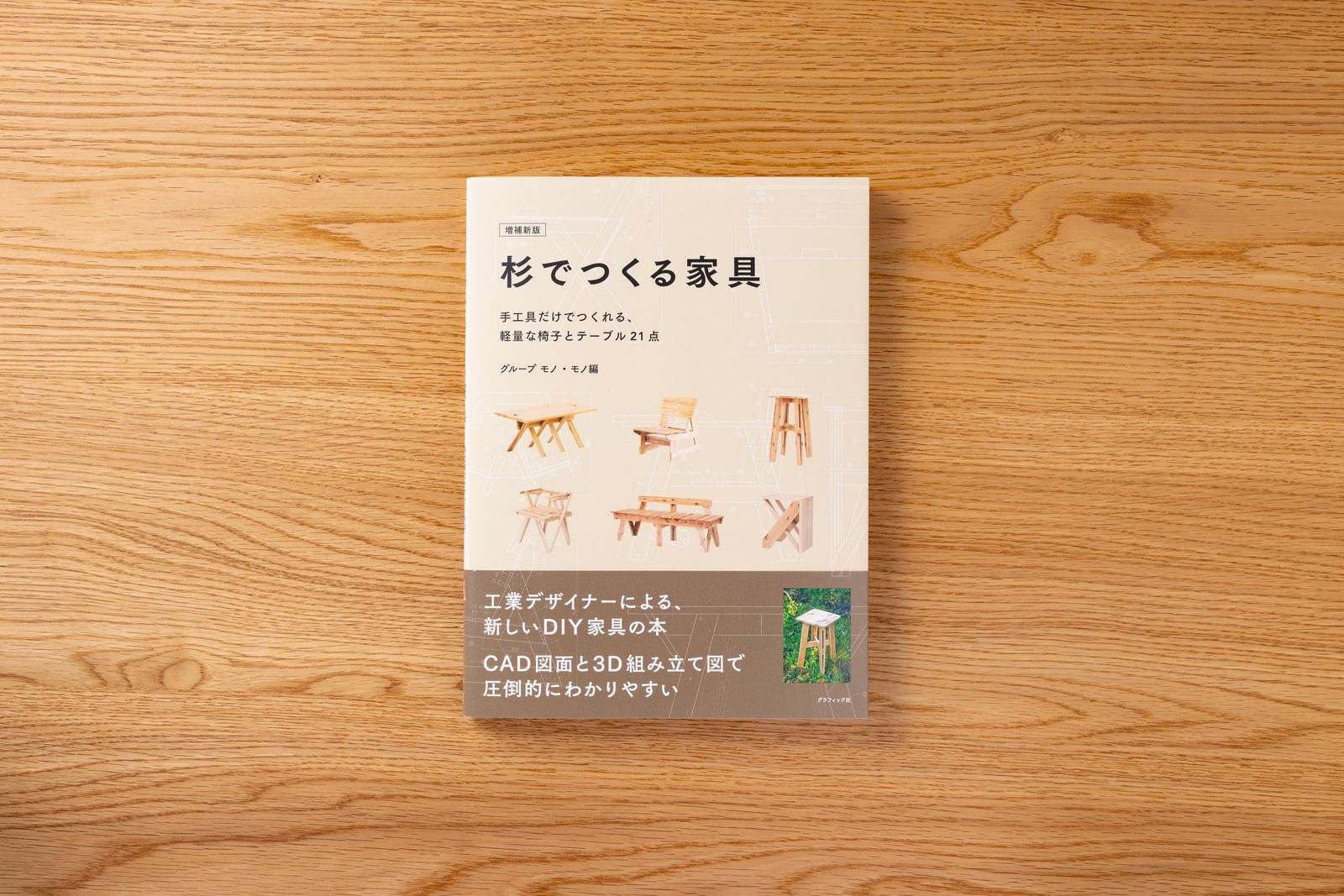

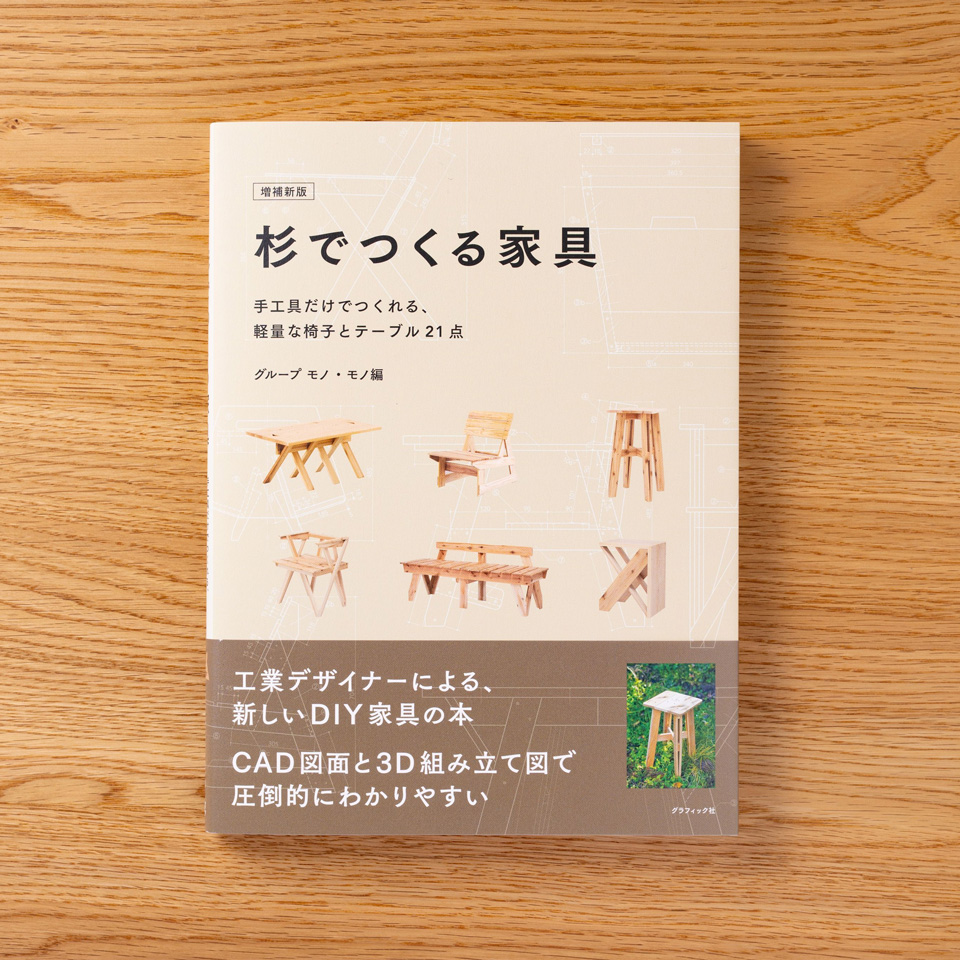

図面も工程もより見やすく

グループモノ・モノが編集して、2019年に刊行以来、イギリス、フランス、ドイツでも翻訳されるなど好評だった『杉でつくる家具』(グラフィック社)の増補新版が出ました。工具の使い方や制作工程がよりわかりやすくなり、図面も見やすくなりました。本書からスピンアウトしたDIY家具サイト「かたがみ木工」と連動して、工具や材料も入手できるので、手芸を楽しむように木工を楽しむことができます。初心者から上級者まで、本気でつくりたい人に親切です。

手を使ってつくる楽しさ

『杉でつくる家具』は、その昔、1953(昭和28)年に発行されたKAKデザイングループによる『アイデアを生かした家庭の工作』(雄鶏社)という本が原著になっています。KAKデザイングループは、グループモノ・モノの創設者でもある秋岡芳夫(1920-1997)と、河潤之介(1919-2013)、金子至(1920-2013)による、日本で最初の会社組織の工業デザイン事務所でした。

まだ戦後と呼ばれた時代に刊行した、この『アイデアを生かした家庭の工作』は、家具はもちろんトレーやチリトリなどの日用品を、身近な材料を使って手づくりするための実用書でした。カーテンレールを使って移動式の天井照明をつくるなど、あるものを使って生活をちょっと豊かにというヒントもいっぱい紹介されていました。物資も乏しく優れた既製品も少ない時代だからこそ刊行された本だったかもしれませんが、そこに紹介されているものはどれも、いつの時代も変わらない、自分の手を使ってものをつくる楽しさを思い出させてくれます。

本書は、そんな家庭の工作のなかから、杉を使った椅子とテーブル21点のつくり方を詳解しています。2WAYスツールや箱型ベンチ、ガーデンテーブルなど、なくても困らないけどあったら嬉しい家具に特化しているところも工作ゴコロをくすぐるポイントです。

なぜ杉なのでしょうか?一般的には椅子やテーブルには不向きと言われる杉をあえて使っているのは、1950年代当時、建材として流通している杉が一番身近にあって誰もが入手しやすい木材だったからです。同時に、杉は昔から桶や樽など生活の道具に使われてきたなじみのある材料で、正しく工具を使えば加工がしやすく、軽く扱いやすい材料だからです。ホームセンターなどでどんな材料でも入手できるようになった現代でも、それは変わりません。そんな知っているようで知らない杉のはなしも、今回の新版で読むことができます。

本書と一緒に、杉の持つ柔らかな感触や爽やかなよい香りを味わいながら、暮らしを彩る一脚をぜひつくってみてください。つくるのは苦手という人も、ページをめくっていくだけで、つくった気分を味わうことができる一冊です。

2019年に刊行した『杉でつくる家具』(グラフィック社)の増補新版。つくることにより特化して、図面も見やすく、工程も3Dイラストでわかりやすくなりました。初心者でも取りかかりやすいスツールから、中・上級者向けのアームチェアやベンチまで、21点の家具を詳解しています。

購入ページはこちら評者の紹介

1986年工作社入社。『室内』編集部を経て、2005年よりフリーランスのライターとして活動。建築、住まい、ものづくりの現場などを中心に取材執筆。2022年より建築誌『コンフォルト』で「寄り道!ニッポン家具産業史」を連載中。大衆演劇ナビ共同主宰。

置き方を変えることで高さが変わるスツール。日曜大工の楽しさが体験できる、木ネジ組み立てタイプです。

料理中にちょっと休憩したり、洗面所で座りながらメイクをするのにぴったりなスツールです。日曜大工の楽しさが体験できる、木ネジ組み立てタイプ。

屋外でも気にせず使える、軽量パーソナルチェア。日曜大工の楽しさが体験できる、木ネジ組み立てタイプです。

座面が低く、安定感が高い小さめの椅子です。背もたれは小さめですが、ちょうど腰のあたりを支えてくれるので楽に座ることができます。日曜大工の楽しさが体験できる、木ネジ組み立てタイプ。

天板のサイズは600㎜四方と、やや低めのティーテーブルです。2人で使うには十分な大きさです。日曜大工の楽しさが体験できる、木ネジ組み立てタイプ。

作業馬とは、天板(作業台)を置くための台座のこと。収納場所を取らず好きな場所に移動して使えるため、一家に1セットあると便利です。日曜大工の楽しさが体験できる、木ネジ組み立てタイプ。